お店

半田市

2025.08.10

ここ半年以内に半田市でオープンしたお店 14選【2025年3月~7月】

ランチ,ディナー,開店,リニューアル,まとめ記事,家族

毎日3分でわかる!知多半島のトレンド発見サイト

お店

南知多町

2026.01.15

このお店どこ!?知多半島の気になるお店へ実際に行ってみた|南知多町編9選

ランチ,ディナー,アルコール,パン,カフェ,スイーツ,テイクアウト,専門店,まちネタ,まとめ記事,家族,ペット

おでかけ

東海市,大府市,東浦町,常滑市,武豊町,美浜町

2026.01.21

新潟から雪がやって来る!スケートパークのオープンイベントも|今週末、知多半島でおすすめのプラン【1/24(土)・1/25(日)】

イベント,まちネタ,季節ネタ,まとめ記事

習い事・趣味

半田市

2026.01.19

習い事ランキング1位! スイミングスクールで習い事デビュー

習い事ランキング1位! スイミングスクールで習い事デビュー

塾・スクール・外国語

詳しく見る

詳しく見る

グルメ

東海市

2026.01.19

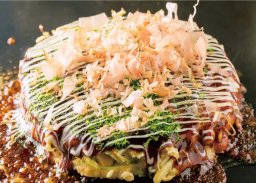

ボリューム満点のランチは16:00迄 手づくりデザートも大評判です!

ボリューム満点のランチは16:00迄 手づくりデザートも大評判です!

鉄板焼き(お好み焼き・もんじゃ)

詳しく見る

詳しく見る

美容・健康

東海市

2026.01.19

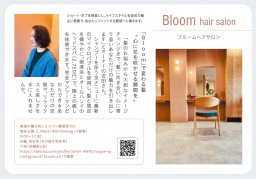

「髪に向き合い 心に寄り添う」 完全マンツーマンで叶う、私だけのご褒美時間

「髪に向き合い 心に寄り添う」 完全マンツーマンで叶う、私だけのご褒美時間

ヘアサロン,リラク・健康

オトクな情報やクーポンはこちら

VIEW MORE地元ネタ

東海市,大府市,知多市,東浦町,阿久比町,半田市,常滑市,武豊町,美浜町,南知多町

2026.01.21

今週は要警戒!最強最長寒波襲来で知多半島でも雪予報|雪や交通状況がチェックできる24時間Webカメラ

自然,まちネタ,季節ネタ

お店

半田市

2026.01.17

【開店】知多半島初出店!ロッテリアの新業態「ZETTERIA(ゼッテリア)半田パワードーム店」が11/21(金)オープン

モーニング,ランチ,ディナー,テイクアウト,専門店,夫婦,家族,おひとりさま,友人,ワンコイン